錠前の交換とシリンダーの交換はどう違う?室内・玄関の鍵の種類と費用の違いを解説!

鍵交換において多用される用語のひとつが「錠前」と「シリンダー」です。

多くの場合、「鍵交換」と言うと鍵穴の部分、いわゆるシリンダー部分の交換を指しますが、それでは「錠前」の交換はどの部分の交換なのでしょうか?

このコラムではこれらの用語の違いと、玄関の鍵の種類と仕様、そして鍵屋での交換作業料金について詳しく説明します。

目次

シリンダー交換と錠前交換

厳密に言うと「鍵」という言葉は本来は鍵穴に差し込む「子鍵」の方を指す言葉です。

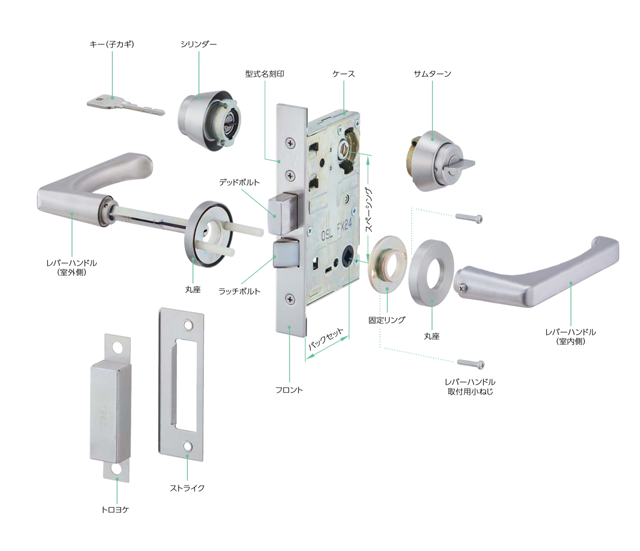

「錠前」は厳密にはシリンダー、錠ケース、レバーハンドル /ノブ(握り玉)などで構成されており、主要メーカーのカタログでも必ず図解があります。

日本語は「鍵」というひとつの単語で錠前(lockset)、シリンダー(lock)、子鍵(key)と複数の違う「部品」を指すことができるため、「鍵交換」という曖昧な表現も成り立つのですが、見積書などを貰ったときにどういう作業が含まれるのかわからないと不安になりますよね。

このセクションではまず、「鍵交換」がどういった作業を指すのかという説明をしていきますので、鍵屋に依頼するときなどの参考にして下さい。

鍵屋の「交換」作業にはざっくりと大別して下記のようなパターンがあります。

- シリンダーのみの交換

- 錠ケースのみの交換

- シリンダーと錠ケース(ハンドルやノブは省く)の交換

- ドアノブ・錠ケース・シリンダーの「一式交換」

なぜこんなにややこしいのかというと、錠前にはドアノブとシリンダーが一体化しているものと、シリンダー、錠ケース、ハンドルがそれぞれ独立していて単独で取り外しが可能なものがあるからです。

ハンドルやノブが鍵穴と一体型になっているインテグラル錠や円筒錠は、一式交換でないと交換そのものができません。

しかし、ハンドルやノブが鍵穴とは別になっているケースロックのような錠前の場合、レバーハンドルなどは既存のものをそのまま使用することも多く、不具合の内容によってはシリンダーのみの交換で済んだり、錠ケースのみ交換で問題が解決したりします。

無論、使用年数などの理由で、どちらも交換しないといけない、という場合もあります。

鍵屋の言う「鍵交換」=シリンダー交換?

冒頭でも触れたように鍵屋が言う「鍵交換」はシリンダーのみの交換を指すことが多いのですが、その理由としては、

- 子鍵を差して回す部品であるため劣化・故障しやすい

- 錠ケースとセットで交換するよりもコスト的にお手頃

- 防犯性能の8割9割はシリンダーの性能に依拠している

といったものが考えられます。

シリンダーはいわゆる「錠前」への入口であるが故に使用頻度も高く、最も摩耗や汚れにさらされている部分と言えます。

シリンダーに比べるとドアの中に掘り込まれていることが多い錠ケースは汚れの蓄積もシリンダーほどではなく、定期的なメンテナンスは欠かせないものの、20年近く使用されていることも。

ただ、閂の出し入れを担っているため、部品の金属疲労などによる破損で故障することも多く、部品が破損してしまうと新品に交換するしかありません。

鍵屋の言う「一式」交換とは

シリンダー交換に対してよく使われるのが「錠前一式交換」や「一式での交換になる」といった表現です。

シリンダーだけでなく、経年劣化などで錠ケースも傷んでいる場合によく使用されますが、要するに「一式」での交換なので、4のシリンダー、錠ケース、ノブの交換を指します。

先述したように一体型になっているインテグラル錠や円筒錠などは錠ケースのみを交換する、といった選択肢がありません。

また、全てのパーツが独立しているケースロックのような錠前でも、全てのパーツが古い場合や、古いサムラッチ錠などは代替品がなく、一式交換した方が良いと判断される場合もあります。

シリンダー交換と錠前交換にかかる費用の違い

それではシリンダーだけの交換と錠前一式交換では、費用にどのような差が出るのでしょうか?

最もお手頃な鍵交換は「シリンダーのみを交換する方法」だと言われていますが、事実でしょうか?

鍵屋に交換を依頼すると、交換の作業料金(固定)プラス部品代が必要になります。

作業料金の相場はシリンダー交換であれば11,000円〜で、部品代は交換するシリンダーの防犯性能によって様々です。

最も安価で済むのはピンシリンダー錠のような刻みキーが子鍵になっているシリンダーで、最近住宅玄関に多いディンプル錠などであれば、15,000円以上と考えておくと良いでしょう。

玄関のケースロックや面付箱錠のような錠前を一式で交換する場合は、作業料金が二倍の22,000円からが相場です。交換する錠前にはハンドルや錠ケース、シリンダーといった部品が全て揃っていますが、それでもやはり10,000円以上はかかります。

円筒錠など室内のドアノブや簡易的な錠前(シャッターなど)、ラッチケースのみの交換はシリンダーと同じく11,000円~で、部品代はシリンダーほどかからないことが多いです。

引戸の戸先錠や召合錠は、難易度や追加加工が必要なこともあって、16,5000円からが相場で、部品代も防犯性能の高いシリンダーがついたものになると、開き戸用よりは若干高めです。

刻みキータイプであれば11,000円から、ディンプルキータイプは16,500円ほどから上と考えると良いでしょう。

部品代は総じて室内用のドアノブ一体型が最も安価で、玄関用も鍵の防犯性能によって価格が変動しますので、詳しくは現場に来たスタッフに相談してみると良いでしょう。

| 交換内容 | 交換作業代 | 部品代 |

|---|---|---|

| シリンダーのみの交換 | 11,000円~ | 5,500円~ |

| 室内ドアノブ一体型(円筒錠など) | 11,000円~ | 9,900円~ |

| 玄関などの錠前一式交換 | 22,000円~ | 16,500円~ |

| 引戸の戸先錠・召合錠の交換 | 16,500円~ | 11,000円~ |

玄関や室内でよく使用される錠前

玄関は防犯性能の高いシリンダーと、こじ開けなどの破壊に強い錠ケースが望まれるのに対して室内ではラッチボルトによる施錠しか機能がないものが多く、ケースロックのような大きな錠ケースが掘り込まれた室内ドアはあまりありません。

特にプライバシー保護のために施錠が必要なトイレ、お風呂、個室などに利用されているのは室内側からのみ施錠が可能なドアノブ一体型の錠前です。

ドアノブの外し方や、自力での交換などについては更に詳しいコラムをご覧ください。

ドアノブ一体型

室内で使用される錠前には施錠機能のない「空錠」も多い一方、プライバシー保護を目的とした鍵が必要になる場所があるため、ドアノブとシリンダー或いは施錠するためのツマミがドアノブそのものについている錠前が多く採用されます。

ただし、ドアノブ一体型にはドアノブの中にシリンダーを有するものとそうでないものがありますので、代表的な3種を見ていきましょう。

ドアノブの外し方や自力での

チューブラ錠

チューブラ錠というのはもともと、錠ケースがチューブ状(英語でtubular=チューブ状)のものを指すのですが、室内錠のなかでは特に握り玉がついた、ラッチによる施錠が可能なタイプを指すことが多いです。

株式会社川口技研 カタログより

しかし構造的にはノブが握り玉ではないレバーハンドル錠も殆どがこのチューブラ錠で、ノブの中にシリンダーを持たない代わりに、鍵付きのものはドアノブ(レバーハンドル)の動きを固定してしまうツマミがついています。

チューブラ錠が施錠状態にあるときはノブを回転させることができなくなるため、ラッチも動かないという状態になります。

ノブの中にシリンダーがないため交換も簡単で、商品の種類も豊富です。握り玉タイプはサイズさえ合えば楽にレバーハンドル錠に交換することができます。

丸座にビスが見えるため、ドライバーで取り外して簡単に交換することができるドアノブです。

円筒錠

円筒錠は「モノロック」(※美和ロックでの名称)あるいは「ユニロック」(※GOALでの名称)などと呼ばれることもあるドアノブで、握り玉のノブの中にシリンダーが入っています。

錠ケースが円形なので施工も楽で、安価で大量生産できたため、戦後の物資不足のなかあちこちの建物に使用されたドアノブです。

ただし、浴室などに採用されたものは湿気によって錆びついていることも多く、ドアノブが取り外せない、というトラブルの原因ナンバーワンとも言えるドアノブです。

ドアノブの中心にあるボタンを押し込むことでノブが回転しなくなり、ラッチボルトが固定され施錠となります。

お風呂のサビた円筒錠はドアの中にある錠ケースを取り出すことが難しく、酷い場合はノブも固着していて取り外せないことがあるため、鍵屋に依頼した方が無難です。

インテグラル錠

BESTカタログより

インテグラル錠は円筒錠の防犯性能を上げたタイプとも言える錠前で、こちらもドアノブの中にシリンダーが入っています。ラッチボルトとデッドボルト(閂)を備えているため、施錠時にはデッドボルトが飛び出して受座に収まるようになっています。

ケースロックに似た機能を持ちながらも、シリンダーがドアノブ内にあることで別途シリンダーを用意せずに済む利便性から、室内だけでなく勝手口や離れの鍵としてもよく使用されてきました。

室内でも稀にトイレや浴室に使用されていることがあります。

ただ、シリンダーがノブの中にあるということはやはりもぎ取りなどの破壊には弱いということですので、防犯性能的にはケースロックの方が上になります。

ケースロック(箱錠)

美和ロックカタログより

ケースロックは最も標準的な掘り込み錠で、ラッチボルトとデッドボルトを備え、シリンダーを取り付けるための穴が空いています。ドアノブ部分は握り玉、或いはレバーハンドルどちらも取り付けが可能ですが、最近の玄関であればレバーハンドルが多いでしょう。

無論、ケースロックをベースにサムラッチ錠のようなドアノブがついていることもあります。プッシュプル錠も上部がケースロックになっていることが多いです。

施錠機能を担うシリンダー部分だけを交換することが可能なため、多くの玄関錠はケースロックを採用しています。

シリンダーを交換する場合も、錠ケースごと交換する場合も、ドアの側面にあるフロントプレートを外す必要がある錠前で、多くのシリンダー交換方法がこのケースロックをベースにして説明されています。

面付箱錠

面付箱錠RVH64-J

扉に彫り込む代わりに、室内側のドア表面に箱錠ごと取り付けてあるのが「面付箱錠」と呼ばれる錠前です。

玄関ドアが防火扉であるマンション・公団などの集合住宅ではよく採用されている玄関錠で、扉に錠ケースを掘り込む切り欠き加工が必要ないため、取り付けが簡単です。

シリンダーのみの交換も可能ですが、美和ロックのPMKやGOAL 4350シリーズ、SHOWA 7680シリーズといった古い面付箱錠になってくると、新しいものに一式交換する場合もあります。

面付箱錠は扉に掘り込まれていないため、閂が扉と戸枠の間から見えず、バールなどによるこじ開けといった破壊に強い錠前です。

面付箱錠はラッチボルトも含むものですが、デッドボルトだけの面付本締錠を補助錠として追加することが多いです。

引戸錠

面付本締鎌錠 S-MS-5

引戸錠には戸先に取り付ける戸先錠と、引違い戸の中心の召合せ部分に取り付ける召合錠の2種類が存在しますが、特徴として閂が鎌形の「鎌錠」になっています。

最近では開き戸でもこじ開けに強いということで鎌錠を使用しているものもありますが、構造的に引き戸は左右に扉がスライドするため、鎌錠でないと施錠状態を作り出すことができません。

また、引き戸の場合、扉の厚みが開き戸ほどなかったり、デザイン上框の幅が狭いといったこともあるうえ、ドアノブやラッチボルトといった部品が必要ないため、戸先錠はいわゆるデッドボルトのみの「本締錠」であることが殆どです。

召合錠は2枚の扉に全く同じサイズの切り欠き加工をする必要があるため、交換作業のなかでは最も難しい部類に入ります。

サムラッチ錠(装飾錠)

サムラッチ錠はアンティークなハンドルがついた玄関用の錠前で、古い戸建てなどでよく見かけられます。装飾錠とも呼ばれます。

外国産のサムラッチ錠も多く、そのため寿命がくると代替品を見つけるのが難しい類でもあります。

錠前としては先述した通り、ケースロックを基盤としてドアノブを取り付ける場所にサムラッチハンドルがついているものが殆どですが、古いタイプだと円筒錠をベースにしているものもあります。

サムラッチ錠はレバー部分を親指出て押し下げることでラッチを動かすことからサムラッチと呼ばれているわけですが、このレバー部分のバネがよく破損します。

ハンドル部分のみの交換ができるタイプなら良いのですが、古いタイプのものだと錠前一式の交換になることも多く、一式交換になるとかなり高額になってしまう錠前です。

プッシュプル錠

最近の戸建てや集合住宅でよく見かけるシリンダーがハンドルの上下についているタイプで、ハンドルを押したり引いたりするだけで開け閉めできるバリアフリーで防犯性能も高い錠前です。

後付けされることは殆どなく、TOSTEM(トステム、現リクシル)やYKK AP(ワイケイケイ・エーピー)といったサッシメーカー製のドアについていることが多いため、室外側のシリンダーにはサッシメーカーのロゴが入っているのですが、国内の大手鍵メーカーが各社用に製造している、既存シリンダーのカスタム版です。

上下にシリンダーがついていることからもわかるように、上部用錠ケースと下部用の錠ケースがあり、どちらかが本締錠であることも多いようです。

無論、どちらも交換するとなると高額になるため、どちらかだけを交換するということも多い錠前です。

シリンダーと錠前の修理

鍵の不具合を見つけたら、まず修理で良くならないか確認することも大事です。

錠前の寿命は10〜15年ですが、不具合の多くは汚れの蓄積や潤滑剤不足、そして部品の経年劣化が原因です。

部品の経年劣化は重症化すると交換しか対処方法がない一方で、汚れなどは定期的なメンテナンスで大幅に改善されます。

またトラブルの内容によって、錠前のどこがおかしいのかあらかた特定することも可能ですので、ぜひ試してみて下さい。

シリンダーが原因のトラブル

シリンダー(鍵穴)特有のトラブルは、やはり子鍵を指しにくい、抜きにくい、子鍵を回すとき固くて回しにくい、といった症状になって発現することが殆どです。

ただし、シリンダー錠には子鍵を差して回す鍵穴側と室内側のサムターンがあります。

要するに、子鍵を回しにくいからといって、サムターン側にも問題が生じているかは別なのです。

このため、ドアが開けられる状態であれば、サムターン側からも回しにくいのか、確認する必要があります。

サムターン側に特に異常がないようであれば、シリンダー内の汚れなどが原因である可能性が高いので、まずは掃除機やエアダスターで埃などを取り除き、鍵穴用の潤滑剤を注入して様子を見てみましょう。

それでも動作がおかしいようであれば、新しい子鍵を使用してみて下さい。

鍵足がギザギザになっている刻みキーは山の部分が摩耗で丸くなってしまうことも多く、シリンダーが正しい子鍵だと認識できていない可能性があります。

特に古いディスクシリンダー錠の子鍵は、先端が丸くなってしまうと子鍵を回しても閂が動かないことがあります。

錠ケースが原因のトラブル

錠前はシリンダーに差し込まれた正しい子鍵がシリンダーの内筒とともに回転し、錠ケース内部品のひとつである閂を動かすことで施開錠します。

ですので、子鍵を入れて回しても鍵が開かない、要するに「空回りする」という場合は、シリンダー内部よりも錠ケースが故障してまっていることが考えられます。

錠ケース内のスプリング(バネ)が経年劣化や金属疲労で切れてしまい、シリンダーから伝わる筈の回転運動が伝わらず、閂が出たまま或いは引っ込んだままとなります。

ラッチボルトだけで開け閉めしている室内ドアノブでも、錠ケース内のスプリングが破損してしまうとラッチボルトが出たままになったりして締め出し或いは閉じ込めの原因になりがちです。

お風呂場ですと錆が原因で部品が固着してしまい、閉じ込めの原因となることが多いので注意して下さい。

錠ケースが故障している場合は、鍵穴側からだけでなく、サムターン側から操作しても不具合が確認できます。

鍵屋に依頼すれば錠ケースを取り出して分解洗浄し、潤滑剤を塗布してメンテナンスすることで動きが良くなることもありますが、使用年数が長い場合は交換も視野に入れたほうが良い部品です。

錠前を交換するなら鍵屋へ依頼が安心・確実!

住宅や建物でよく使用される錠前各種を見てきましたが、意外と「錠前一式での交換」が必要なタイプが多く、交換作業もそれなりに複雑であることがご理解頂けたのではないでしょうか。

室内ドアノブなど一体型となったタイプは、昨今ではDIYでの交換が流行りですが、交換用の正しい部品を購入するというハードルがあるため、鍵屋にご依頼頂くことも多い錠前です。

なかには間違った部品を購入してしまい、取り外し方もわからなくなったのでお願いしますというお客様もおられますが、そうなると余計にコストが発生してしまうこともあります。

交換作業に慣れている場合は良いのですが、初めてセルフでやる場合は工具も必要になりますし、失敗するというリスクがどうしてもつきまといます。

古いサムラッチ錠や、外国製のドアノブがついている戸建ての玄関などは特に錠前一式の交換が必要になることもあり、部品の取り寄せなど個人でやるには手間がかかるものも多いです。

また、公団やマンションなどの集合住宅は、もともとついていたものと同じタイプの錠前と交換する必要がある場合もあります。

鍵屋キーレスキューサービスでは、部品の取り寄せは勿論のこと日程の調整や、ご希望の錠前などを丁寧にヒアリングし、ご要望に沿ったご案内が可能です。古い玄関の錠前や、一体型のドアノブ交換をお考えの際は、ぜひキーレスキューサービスまでご相談下さい。