シャッターが開かないのは鍵の故障?開かない原因と対処法を紹介

シャッターは屋外にあるため、比較的劣化がしやすく開きにくくなることがあります。開かない原因は、鍵自体に問題があったりシャッター本体に問題があったりなどさまざまで、素人には特定が難しいです。

ただ、電動シャッターの場合はリモコンが一般的なため、業者に問い合わせたほうが無難でしょう。本記事では、手動シャッターの鍵開けや開閉に不具合が出る原因とその対処法を解説します。

目次

シャッターの鍵が開閉する仕組みを紹介

はじめに、シャッターの主な構造と鍵が開閉する仕組みについて確認していきましょう。

シャッターの主な構造

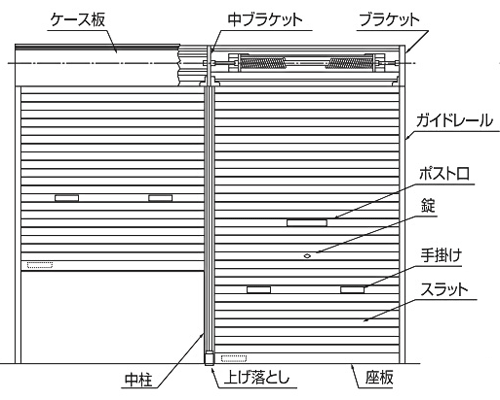

シャッターは、板状になった「スラット」という細長い部品が連なることで扉になっています。この扉は、「シャッターカーテン」とも呼ばれており、スラットの両脇にはこのシャッターカーテンを支えるガイドレールがあります。このガイドレールに沿ってスラットが滑りあがることでシャッターカーテンを上げ下げできるようになっています。

シャッターの鍵が開閉する仕組み

では、シャッターの鍵を閉めたときの状態を室内側から見ていきましょう。

- 錠の左右にあるアーム部分が外側へ動くと同時に、アームにつながっているロックバーも外側へと動きます。ロックバーは、ラッチバーとも呼ばれます。

- ロックバーの両脇にある外錠ラッチ(先端がフォークのような部品)がスラット内から出ます。

- 外錠ラッチがガイドレールのラッチ受けに引っかかり、シャッターを固定します。

解錠の際は、「外錠ラッチが両側から引っ込み、シャッターカーテンが動くようになる」という仕組みです。

シャッターが開かない原因は鍵にある?まず全体を調べよう

シャッターを解錠したのに開かないときは、鍵だけでなくシャッター本体に問題がある可能性がありますが、ここではシャッター錠に見られる主な問題を紹介していきます。

シャッター錠の異常・不具合

経年劣化や異物

まず、想定されるのは、経年劣化や異物によって鍵のシリンダーに不具合が生じている、という可能性です。使用年数によっても異なりますが、摩耗によってシリンダー内部が変形したり損傷したりすると、子鍵が回りにくくなる不具合が出てきます。それでも無理に子鍵を回していると、子鍵自体が変形してしまうこともあるため、注意しましょう。

また、定期的なメンテナンスを怠った状態では、鍵穴の詰まりなどが起こりやすくなります。その場合、パーツクリーナーと専用潤滑剤を使えば対処できますが、それでも動きが悪い場合は修理するか交換が必要です。

風雨によるさび

シャッターは屋外にあるため、常に風雨にさらされており、さびやすいのがデメリットです。特に、潮風が当たる立地では、塩害の影響が大きいでしょう。

通常、シャッターの鍵には耐食性に優れたステンレス鋼などの金属が使用されますが、それでも赤錆が出てしまうことはあります。さびが見られた場合は、無理に子鍵を入れて回さないことが大切です。

室内側のアームやロックバー、ガイドレールの付近にさびが出ていることもあります。特に、アームにさびがあると鍵が回らない原因となりかねません。シリンダーの動きに違和感がある際は、アームが錆びていないか確認したほうが良いでしょう。

サムターン(内鍵)が半がかり・ずれている

室内側のサムターンが斜めになっていて半がかり状態になっていると、子鍵がシリンダーの奥まできちんと入っていきません。鍵穴から子鍵を抜いた後に、サムターンの向きが変わってしまうのは、古いタイプや特定のシャッター鍵にありがちな症状です。子鍵がちゃんと入らないときはサムターンを確認しましょう。

同様に、長年の使用によってサムターンと鍵穴の位置がずれてくると鍵が回らなくなります。

シャッター本体の問題

解錠しているのにシャッターが開かない、というときはシャッター本体に不具合が生じていることも少なくありません。ここでは本体側でよく見られる問題を挙げていきます。

ガイドレールの異物・主要部品の歪み

まず、ガイドレールに異物が入っていたり、シャッターカーテンを構成するスラット、施錠時にシャッターをロックする外錠ラッチやガイドレールそのものが歪んでいないかチェックしましょう。

シャッターケースの異物・錆

意外に見落としがちな部分の一つが、シャッターケースです。シャッターケースは、シャッター上部にあるスラットが収納される部分のことですが、この部分に鳥の巣や異物が挟まっていることもあります。シャッターが開けにくいときは、シャッターケース内部も確認しておきましょう。

また、外へとせり出していることが多いシャッターケースは雨をよく受ける箇所ですので、内部の部品に錆が出ていることも多々あります。赤さびが発生すると母材金属が消化されてしまいますので、錆を取っても部品が変形している可能性が出てきます。これは、さびた鍵穴にも言えることで、赤錆により部品が変形して動かなくなったときは、部品を交換するしか手立てがありません。著しい変化がある場合は、シャッター専門業者かメーカーに問い合わせてみましょう。

外錠ラッチが変形してしまっている

外錠ラッチが引っ込んでいないのにシャッターカーテンを動かしてしまい、外錠ラッチの爪が変形してしまっていることがあります。サムターンがしっかりと「解錠」状態になっていないのにシャッターカーテンを動かしていると、だんだん爪の形がひしゃげたフォークのようになります。爪が変形してしまうと、施錠する際に鍵のかかりが悪いような印象を受けるようになります。異変に気づいたら外錠ラッチの爪を確認してみましょう。

シャッターが開かないときの対処とは?日頃のメンテナンスも必要

では、シャッターが開かないときはどのようにすればよいのでしょうか。

ここでは、シャッターが開かない場合に試しておきたいことと、日頃からやっておきたいメンテナンスについて解説していきます。

シリンダーの掃除や潤滑剤で対処する

シリンダーや、サムターンに不具合が見られたときは、異物の詰まりやさびの影響を改善することで鍵が開くことが多いです。

鍵穴の付近やキー本体は歯ブラシを用い、シリンダー内部は掃除機やエアダスターを利用して異物の詰まりや付着を解消すると良いでしょう。

また、パーツクリーナーを使ってシリンダーの内部を洗浄してから、鍵穴専用潤滑剤を塗布するのも良いメンテナンス方法です。

さびが原因でシリンダーが回りにくくなっている場合は、鍵穴から潤滑剤を注すことでしか対処ができません。潤滑剤は必ず鍵穴専用のものを使用し、症状が改善しない場合は鍵屋に交換を依頼してください。回りにくいシリンダーを無理に使い続けていると、子鍵やシリンダー内部が変形してしまい、子鍵がささらない、回らない、といったトラブルに発展することがあります。できるだけ早く交換しましょう。

サムターンのつまみ部分が斜めになっていて子鍵がきちんと入らないときは、いったん施錠状態に戻してから子鍵を入れると解決できることがあります。もし、サムターンと鍵穴がズレているときは、室内側からサムターンの位置を直しておきましょう。

シャッター本体には日常的な掃除と定期的な点検

手動の軽量シャッターは、ガレージや倉庫の一部として使用されていることも多く、車の排気ガスや砂埃、雨水、泥といった汚れに日常的に曝されています。枯れ葉がガイドレールに挟まるなど、季節的な悩みもあるかもしれません。そのぶん、日常的な掃除がシャッター鍵とシャッター本体の寿命を延ばしてくれる、とも言えます。

スラットやガイドレールといった他部品とよく接触する部分は毎日簡単な掃除をすることで錆などの厄介な汚れを減らすことができます。ガイドレールやシャッターケースの異物は定期的に点検しておくと良いでしょう。見つけ次第、異物を取り除いておけば歪みなどの要因が減ります。

既に赤錆が出てしまった箇所については、錆取り剤などで対策ができるかと思いますが、部品の形状が変わってしまって不具合の原因になっている場合は、すみやかに部品の交換を検討してください。

ガイドレールや、アームなどの硬さについては、潤滑剤をスプレーすることで改善できることがあります。シャッター用の潤滑剤は、シリコーン系の皮膜を作るタイプがメーカーにも推奨されています。逆に、ベタベタと油分が残る潤滑油は使用しないようにしましょう。鍵穴と同じで、一時的にはスムーズに動くかもしれませんが、油分に埃やゴミがくっつき、部品に固着してしまいます。

シャッターは日頃からこまめにメンテナンスを

シャッターには日常的なメンテナンスが大事ですが、個別に注意したいのは嵐や強風といった悪天候のときです。台風などで強い風が吹いたときは鍵穴に異物が入りやすくなりますし、海から塩分を含んだ風が運ばれて来ることもしょっちゅうです。

内陸部でも安心せずに強風や雨の翌日はスラットに残る水分を拭き取ったり、掃除機・エアダスターなどを利用して異物を取り除くようにしましょう。また、悪天候のまえに鍵穴部分にカバーをするといった対策も、今後のトラブルを防いでくれるかもしれません。

潤滑剤を塗布する際には、鍵穴専用とシャッター用を間違えないようにしてください。鍵穴専用は必ず乾いた状態の鍵穴に使用し、鍵穴専用以外のものは塗布しないようにしてください。

シャッターの鍵の寿命は、他の鍵とほぼ同じで約10~15年です。ただし、使用頻度によっては短くなる場合もあるため、鍵が古くなってきたときは、交換を検討するのも良いでしょう。

シャッターの鍵は自分で交換できる?交換方法と注意点

シャッターの鍵は、自分で交換することも可能です。ここでは、シャッターの鍵交換の手順と注意点について説明していきます。

シャッターの鍵を交換する一般的な手順

鍵交換に使う道具は以下の3つです。

- プラスドライバー

- マイナスドライバー

- 養生テープ

手順は以下の通りです。

- 養生テープを使って外側にある化粧座を止めておきます。これは、落下を防ぐことが目的です。また、錠前本体の交換は室内側で行いますが、外へ出たりすることもありますので、出入りが楽にできるように一定の高さまでシャッターを上げておくことをお勧めします。

- 錠前のアームとロックバーの連携を外します。このとき、ビスがどこで留められているのか記憶しておくか、写真を撮るなどして忘れないようにしましょう。アームとロックバーは、かしめてあったりビスで留めてあったりと、メーカーによってつなぎ方が違います。状況に応じて適切に外しましょう。

- サムターンの両側にあるビスを外し、アームを縮めてスラットから古い錠前本体を外します(※サムターンがないもの、真ん中のプレートのビスしかないタイプもあります)。外側の化粧座も外れますので、外側に回り、養生テープを外して回収します。

- 新しい錠前のサムターン近くのビスを外して新しい化粧座を取り外し、再び外側に養生テープで仮止めしておきます。

- シャッターの室内側に回り、新しい錠前のアームをロックバーにスライドさせるなどします。サムターン部分を鍵穴に合わせ、サムターン側からビスを留めていきます。

- アームとロックバーは最初に取り外した錠前と同じ位置に合わせてビス留めをし、外に回って化粧座のテープを外します。

- 内側からサムターンを回したり外側から鍵を回したりして動作確認を行います。シャッター自体もスムーズに動くか確認し、問題がなければ作業完了です。

ただし、錠前の型によっても交換手順は異なってくるため、実際にはメーカーの説明書をきちんと読むことも忘れないようにしましょう。

シャッターの鍵交換に伴うリスクと注意点とは?

最後に、シャッターの鍵交換にありがちなリスクと注意点を紹介します。

まず、錠前“のみ”の交換ができるのは、スラットから錠前を取り外せるようになっているタイプだけです。

例えば、水圧解錠装置付であったり、スラットと錠がセットになっていたりするようなタイプは、同じ部品を事前に手配しておかなければなりません。コスト面でも、錠前だけを用意するより、はるかにかかると考えたほうがいいでしょう。交換時も鍵スラットをガイドレールから取り外す必要が出てくるので、DIYでの作業は大変です。

自力で鍵交換をすると、防犯性が改善できないこともあります。今となっては殆どのメーカーがディンプル錠に対応していると思われますが、中古で部品を購入した場合などではディスクシリンダー錠からディスクシリンダー錠に交換、というように、防犯性能の向上が望めない場合もあることは押さえておきましょう。

しかし自力交換の最大のリスクは、せっかく鍵交換をしたのに問題解決に至らない可能性がある、ということでしょう。鍵以外の要素が原因でシャッターが開かないうえに、本当の原因もよくわからない、ということもありえます。そうなると、すべてが徒労に終わったと感じる人もいるでしょう。また、金銭と時間の無駄だと感じる人もいるかもしれません。

このようなリスクを回避するためにも、原因の特定はプロに任せたほうが安心です。鍵のプロである鍵屋なら、もし原因が鍵そのものではなかったとしても、シャッターの仕組みなどから原因探究が可能です。

シャッターの鍵が開かないなら!専門業者に交換を依頼しよう

上述の通り、シャッターの鍵交換を自力で行えるのはスラットから錠前を取り外せるタイプのみです。ただし、廃番になってしまった錠前や、旧型のシリンダーを最新のものにしたいときなどは、錠前の構造に加えてシャッターの構造もよく知っている必要があります。

あまりDIYなどに詳しくなく、工具なども使った経験がない場合はぜひ我々のような専門業者におまかせください。シャッターに合った錠前の提案だけでなく、オリジナルキーがない錠前の合鍵作成も可能です。

鍵屋キーレスキューサービスは、年中無休で全国対応しています。深夜や早朝作業も可能で事前見積もりも徹底しているので、安心してご利用ください。