【勝手口の鍵交換】DIYでやるべき?費用対効果と防犯性能を解説

勝手口はもともとその名の通り、台所(お勝手)へ出入りするための小さめの出入口を指していました。

今では玄関以外の出入口を指すことが多いようです。

主にゴミ出しや買い物から帰宅した際に便利なようになっていたものなのですが、最近では勝手口近くに風呂場や洗濯機が設置されることも多くなり、住人にとって「使い勝手のよい出入口」となってきました。

その反面、玄関よりも手軽に使える=防犯対策が甘い出入口であることも多く、来訪客に知られる必要がないことから人目につかないところに設置される傾向にあるため、空き巣などに狙われやすいとも言われています。

建物の防犯対策の多くは鍵をハイセキュリティシリンダーに交換することとされていますが、果たして勝手口も交換だけで良いのでしょうか?

また鍵交換は素人がDIYでやっても効果的なものなのでしょうか?

このコラムでは、DIYでの鍵交換のリスクとプロの鍵屋に依頼することの安全性を比較し、費用対効果を客観的に評価します。

また、勝手口の特性を考慮した鍵による防犯対策を考えます。

ぜひ空き巣対策や、地域の防犯対策としても参考にして下さい。

目次

勝手口の鍵交換は必要?交換の判断材料

勝手口は住人用の出入口ですので、昔ながらのドアノブ一体型の鍵がついているお宅も多いでしょう。

ドアも採光のため、窓付きのサッシであったり、玄関扉とは大きく異なる風景になっていることが殆どです。

そのため、防犯対策があまり考慮されていないことも多く、侵入窃盗や強盗なども増えている昨今では心配な方も多いでしょう。

しかし、自宅の勝手口の鍵交換をした方がいいかどうかは、どのように判断すれば良いのでしょうか?

具体的にどういったことが鍵交換の判断材料になるのか、見ていきましょう。

鍵の不具合

まず最初に挙げられる材料はシリンダー(鍵穴)や錠前そのものに不具合があるか否かです。

子鍵を差し込みにくい、回しにくい、といった微細なトラブルから子鍵はささるが空回りする、といった重症度の高いものまで、鍵は様々な症状を訴えるときがあります。

その多くはシリンダーと呼ばれる鍵穴から筒状に伸びた部品の不具合が原因で、不具合の要因はこのシリンダー内の汚れであったり、経年劣化による内部部品の摩耗・変形であることが殆どです。

稀に子鍵単体の変形が不具合の原因であったり、扉の中に掘り込まれている錠ケース側の破損が原因だったりもしますが、錠前の寿命は10~15年と考えられていますので、使用年数によっては交換を考えるようにしましょう。

鍵の紛失

子鍵の紛失も、鍵交換のきっかけとなります。

最近では無断で合鍵を作成して侵入する合鍵犯罪も多く、侵入窃盗だけでなく不法侵入やストーキングのために合鍵が悪用された、というニュースを聞くことも増えました。

紛失した子鍵を第三者が拾ったり、取得したとして物件の特定は難しいものではありますが、家の近くで紛失したり、盗まれたことが疑われる場合や、住所がわかるものと一緒になくした場合などは鍵交換をした方が安心できるでしょう。

明らかに古い錠前がついている

錠前の寿命は長くて15年ほどと前述しましたが、あまり古い錠前だと防犯性能がよくない、というのも交換の理由になります。

明らかに古い錠前、とくに20年から30年も前に住宅に採用された鍵は、ピッキングなどによる不正解錠がしやすく、サムターン回し、カム送り解錠といった手法への対策がなされていないことも多いのです。

特に20年近く前、2000年代のはじめに美和ロックのディスクシリンダーと呼ばれるシリンダー錠が窃盗団に狙われました。

このシリンダーは海外でも多く流通しているピンシリンダー錠と同じようにピッキングによる開錠が簡単にできるうえ、構造的にはピンシリンダー錠よりも楽に開錠できることで有名になってしまいました。

このディスクシリンダーは日本だけで普及した錠で、鍵穴が「く」の字型をしているため外からもわかりやすく、窃盗団に狙われて異常とも言える被害数を記録しました。

そして未だにこの錠前がついている建物は多く、集合住宅では30年ほど錠前を交換したことがないというお宅もあります。

ですので、明らかに古い、防犯対策がなされていない錠前がついている場合は、これを新しいものにするだけでも格段に防犯性能が向上すると言えます。

ガラス窓なのに対策していない

勝手口はキッチンの近くにあることから、採光を目的としたガラス窓がついていることもあります。

デザインによっては、扉のほとんどをガラスが占めていることもあるでしょう。

しかし、ガラスというものは防犯対策が難しく、ガラスを焼き破りなどで破壊してしまえば誰でも簡単にサムターンに手を伸ばして開錠することができてしまいます。

ドアにガラスが嵌め込まれているから、ということで対策ができている場合は良いのですが、多くの場合、あまりガラスを破られることそのものを想定していないのではないでしょうか。

そのような場合も、やはり鍵の防犯性能、特に室内側のサムターンをどのように守るか、といったことを考慮した鍵に交換すべきでしょう。

勝手口の鍵を強化する方法

勝手口の鍵はこのように交換に適したタイミングがいくつかあります。

では、既に防犯性能の高い鍵をつけている場合は、どのように勝手口の鍵を「強化」すれば良いのでしょうか?

防犯性を考慮した強化方法は、玄関鍵とも共通した項目がいくつかありますが、大きく分けて5つの方法があります。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

防犯性能の高い鍵に交換

鍵の強化方法には無論「更に防犯性能の高い鍵に交換する」という方法もあります。

外見的には特に変わり映えしないシリンダー類ですが、年々、改良が加えられているものもあるので、鍵屋的な視線から言うとやはりシリンダーは定期的に交換した方が防犯性能をアップデートできると言えます。

また、今まで刻みキーを使用していたが合鍵犯罪が気になるので登録制のディンプル錠にしたい、といった昨今の犯罪情勢に合わせた要望や「きっかけ」もあるでしょう。

更に老後や住人が高齢化したときのために電子錠やスマートロック、キーレスキーなどを取り入れたい、という人も増えています。

防犯性能も利便性もどちらも申し分ない鍵がどんどん開発されています。

ワンドア・ツーロックにする

防犯性を強化するうえで大変単純ではありますが、効果的な方法が「鍵の数を増やす」ということです。

鍵の防犯性能は、不正解錠に何分耐えられるか、といった「耐ピッキング性能」や「耐鍵穴壊し性能」で語られますが、耐ピッキング性能が10分以上の鍵が2つついていたら、2つ開けるまで最低でも20分はかかるわけです。

空き巣などの侵入窃盗犯は長い間現場に居残り続けることをリスクとして認知していますので、ツーロックを避ける傾向にあります。

鍵穴が2つあるということで、空き巣がターゲットから外してくれるのであれば御の字です。

サムターンの対策をする

先述した通り、勝手口には窓ガラスがついたサッシが多く、これがドアの弱点となる可能性があります。というのも、ガラスというものは破られやすく、対策も難しいからです。

ガラスの天敵は「焼き破り」という手法なのですが、熱したガラスに水などをかけることで熱衝撃で割るという大変理に適った方法ですので、対策のしようがありません。

耐火ガラスなどは高温に耐えることは可能でも熱衝撃に耐えるようにはできていないので、唯一できることと言うとガラスが熱しにくくなる防犯フィルムを貼ることくらいです。

ですので、万が一、簡単にガラス窓を割られてしまったとしても、そこから腕を伸ばしてサムターンを回されないよう対策をしなくてはなりません。

しかし、この対策に「サムターン回し対策をしたサムターン」を使うだけでは効果的ではありません。なぜかというと、サムターン回しというのはもともとドアスコープなどから特殊な器具を挿入してサムターンを回す侵入手口を指すため、防犯サムターンの殆どが「人間の手で回せば開く」ようになっているからです。

ガラスを割られ、そこから鍵を開けられる可能性がある場合は、防犯サムターンではなく「脱着可能なサムターン」である必要があります。

脱着可能なサムターンも勿論、サムターン回し対策のひとつではありますが、サムターン部分を取り外してしまうため、認知症の徘徊対策にも使用されている機能です。

また、両面シリンダー錠という室内側でも子鍵を使用するものが昔から存在しており、こちらで対策する場合もあります。

要するに、室内外どちらからも住人の操作する鍵がなくては解錠できないようにしておくというわけです。

ドアガードなど内鍵を併用する

サムターン対策ほど劇的ではないかもしれませんが、空き巣に諦めさせる可能性があるのがドアガードなどの内鍵の併用です。

ドアガードは、昨今では多くの玄関ドアに取り付けられている「内鍵」です。

最近はドアチェーンよりも頑丈なU字型のドアガードあるいはドアバーが多く、力任せにこじ開けようとしても難しく、切断も簡単ではないことから一定の防犯性能はあると言えます。

もともとドアガード類がセールスマンを玄関に入れないためのものであるため、最近では防犯性能を追加した「鍵付き」のドアガードなども販売されています。

これら取り付けも簡単な内鍵を他のアイテムなどと併用すると、効果的かもしれません。

ガラス破り対策をする

さきほどサムターンの部分で、焼き破りというガラス破りの手法を紹介しましたが、他にもガラス破りの手法はいくつかあり、代表的なものがこじ破り(三角割り)などの「小さな範囲を切り取る」方法です。

三角割りに必要なのはマイナスドライバーだけで、窓枠とガラスのあいだにドライバーを入れて力を加える、というのを二、三度繰り返せば亀裂が入ったガラスは静かに割れ落ちます。

勿論、シンプルにバールで叩き割るという「打ち破り」もあります。

いずれにせよ、割られてしまうことに対しても対策をしておくと、サムターンや鍵を狙われずに済みます。

防犯ガラスであれば割ることそのものが難しいですし、防犯フィルムは焼き破りにも効果があるとされています。

勝手口の鍵交換はDIYできる?自力交換のメリット・デメリット

勝手口の鍵は自力でできるものなのでしょうか?

最近は物価も上昇していますし、できればホームセンターなどで手頃な鍵を購入してコストを下げたいですよね。

ただ、よしんば鍵交換をDIYでできたとして、防犯性能は大丈夫なのか?と心配になる方もおられるかもしれません。

自力交換のメリットとデメリットはどういったものがあるのでしょうか。プロの鍵業者としての見解をご説明します。

自力交換のメリット

自力交換のメリットは2つほどあります。

どちらもかなり自明であることは否めませんが、交換を必要としている人には大変重要なポイントです。

業者に依頼するよりも安い

鍵交換を自力で行う最大のメリットはなんと言っても費用の節約ができるという点に他ならないでしょう。

業者に鍵交換を依頼すると、鍵本体の費用はもちろん、それらに加えて作業費も発生します。

作業費だけなら良いのですが、業者によっては出張費、スタッフが出動した時間帯によっては夜間早朝料金など、様々なコストが追加された結果、出費がかなりかさんでしまうのが一般的です。

一方、自力で鍵交換を行う場合、費用は鍵本体の料金のみとなります。

無論、これは必要工具などを既に所持していることが前提になりますが、シリンダー交換だけであればドライバーとペンチがあれば十分ですし、追加で購入するものがあるとしても、業者に支払うほどコストがかかるものは少ないと言えるでしょう。

また、作業費用を浮かせることで取り付ける鍵の数を増やすことも検討できるので、DIY作業に慣れているという前提は必要にはなりますが、自力で交換するメリットはかなり大きいと考えて良いでしょぅ。

シリンダーや錠前について詳しくなる

もうひとつのメリットは、シリンダーや錠前について詳しくなるということです。

これは単に知識や経験が増えるというだけではありません。

この経験は未来に繋がり、将来ほかの鍵を交換する際にも活かすことができる、ということになります。玄関鍵や窓の鍵、門扉など、交換したい箇所のシリンダーや錠前をスムーズに取り外して交換していけるようになるかもしれません。

また錠前の理解が深まると、鍵が長持ちする傾向にあります。

鍵のメンテナンスでやってはいけないことなども合わせて知ることで、交換した鍵のコストパフォーマンスがさらによくなるでしょう。

自力交換のデメリット

一方でデメリットですが、5つの懸念ポイントがあります。

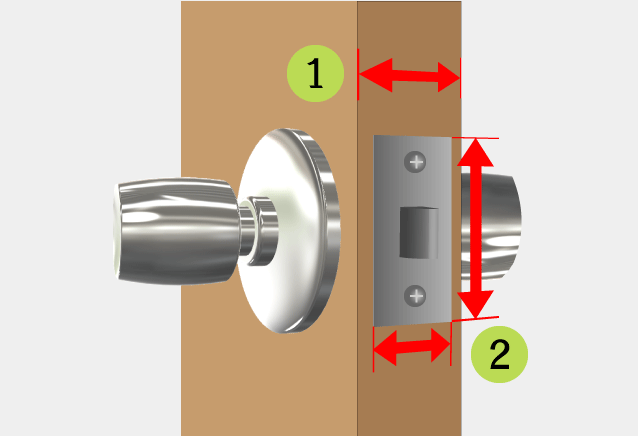

交換のための計測などが面倒

シリンダーや錠前の交換にはどうしても的確な計測が必要になります。

また、計測箇所を正確に認識することも大事です。

例えばバックセットは扉の端からシリンダーの中心までですが、レバーハンドルなどの場合はわかりにくいかもしれません。

部品を間違える可能性

ちゃんと計測を済ませていても、交換用の部品を間違えて購入してしまう可能性はあります。

シリンダーはフロントプレートに記載されている品番(※掘り込み錠のみ。面付錠の場合は、室内側にある本体に品番などが刻印されている)から対応している錠ケースを探さないといけないのですが、メーカーはこの品番と錠ケースの対応表のようなものは発表しておらず、DIYで交換する際はネット上の情報などを頼りに対応シリンダーを探すことになります。

例えばフロントプレートにMIWA 13LAとある場合は、美和ロックのLAという錠ケースなので、「美和ロックのLAに対応した」シリンダーが交換可能なタイプになります。

更にドア厚などの計測、テールピースがどうなっているのかなど、様々なポイントを確認してから部品を購入します。

錠前関連商品は防犯上の配慮から購入したものを返品することができません。

間違ったものを購入すると、そのぶん損失となってしまいます。

失敗したら鍵が使えない

また、施工中に部品を損傷させてしまったなどの理由で施工に失敗した場合、鍵が全く使えなくなるというのも留意すべきポイントです。

取り付けはできたがうまく施錠できない、ドアが開け閉めできないといったトラブルから、部品の一部を壊してしまった、ビスなどを紛失してしまった、という理由で施工そのものが中断してしまったり、古い鍵に戻すこともできなくなると勝手口とはいえ施錠なしで過ごさなくてはいけません。

やり直しのためにかかるコストなどを考えても、損失が大きくなってしまいます。

アフターケアやサポートがない

プロの鍵屋や業者でも、稀に施工後も鍵の状態が良くない、また鍵の具合が突然また悪くなった、といったことが起こります。

また、シリンダーや錠前の初期不良が全くないわけではありません。

このため、鍵屋の施工や交換・取り付けした部品は、1年間の保証がついてくることがあります。

DIYで作業をすると、安くつくかわりにこのような保証もありませんし、アフターケアも全て自分次第になります。

勝手口の鍵交換の費用相場

鍵交換費用は鍵の性能で変わる

勝手口には未だにドアノブ一体型のインテグラル錠などがついていることが多いのですが、最近の戸建てでは玄関と変わりないシリンダーが取り付けられているかと思います。

よって、鍵交換の際にも同じようなシリンダーを選べば、防犯性能はある程度、担保されていると言っていいでしょう。

築年数がだいぶ嵩んでいる戸建ての勝手口で、鍵を今まで交換してこなかった場合は、かなり古い鍵がついている可能性があります。

70年代に流行した美和ロックのディスクシリンダーやGOAL、SHOWAのピンシリンダーがついている場合は、最新のハイセキュリティシリンダーへの交換がおすすめです。

刻みキー

刻みキーとは、子鍵の鍵足(ブレード)部分の片方あるいは両方がギザギザになっているタイプを指します。

建物用の錠前で子鍵が刻みキーであるタイプは多くが美和ロックのU9やUR(廃番)で、鍵足の両方がギザギザになっています。

片方だけがギザギザになっている場合、ピンシリンダー錠といってメーカーはGOALやSHOWA(現ミネベアショウワ)であることが多いです。

後述するディンプル錠に比べると防犯性能が低い種類になりますが、現在のものはピッキング対策やバンピング対策など、一通りの不正解錠対策がなされています。

ピンシリンダー錠などは子鍵の複製が簡単なので、勝手口に採用されていることも多いでしょう。

また、シリンダーの価格も安価なため、交換の練習をするのにはうってつけかもしれません。

GOALのピンシリンダー錠、U9ともに安価な店舗では3,000円~という価格設定です。

ディンプルキー

ディンプルキーは子鍵がまっすぐで、ギザギザはありません。

その代わり、鍵足にたくさんの凹みがあるタイプになります。

これはシリンダー内にある複数のタンブラーに対応するためで、多くのメーカーがリバーシブル仕様になっています。

上記の刻みキーを使用するシリンダーより内部にあるタンブラーの数が多く、また複雑な配置になっており、子鍵も複製が難しいため、防犯性能が高いシリンダーです。

大きく分けて登録制のシリンダーとそうでないものがありますが、登録制の場合は持ち主として登録された人しか鍵の複製ができないタイプで、なくした鍵の不正な鍵複製を防ぎます。

価格帯は大変広く、国内でよく普及している美和ロックのPRやAGENT(大黒製作所)のものであれば5、6,000円台からありますし、ドルマカバ社のカバスタープラスなどであれば14,000円以上など、かなりの差があります。

- PR、PS、AGENT取替錠、カバエースなど: 5,000円~

- GOAL V18、WEST 916など: 7,000円~

- カバスタープラス、マルティロックなど: 14,000円~

ウェーブキーなどの特殊キー

ウェーブキーはもともと自動車用の鍵としてよく見かける防犯性能の高いシリンダーですが、建物用ではミネベアショウワ(旧ユーシン・ショウワ)、家研販売のベルウェーブシリンダーがあります。

子鍵はディンプルキーと同じようにまっすぐですが、鍵足の真ん中に波状の溝が掘られています。

SHOWAのWXシリンダーがTOSTEM(現LIXIL)のドアに採用されており、鍵穴に砂塵が入らないようにするシャッターがついているのが特徴です。

WXシリンダーはTOSTEM用であれば上下同一シリンダーとして販売されていますので、2個同一セット(どちらも1本の子鍵で施開錠ができるタイプ)で11,000円ほどから、という価格設定のようです。

家研販売のベルウェーブキーは7,000円くらいからが相場です。

電子錠・スマートロック

スマートロックも電子錠のひとつですが、一般的に「電子錠」と呼ばれるものとの大きな違いはシリンダーを残しているかどうかです。

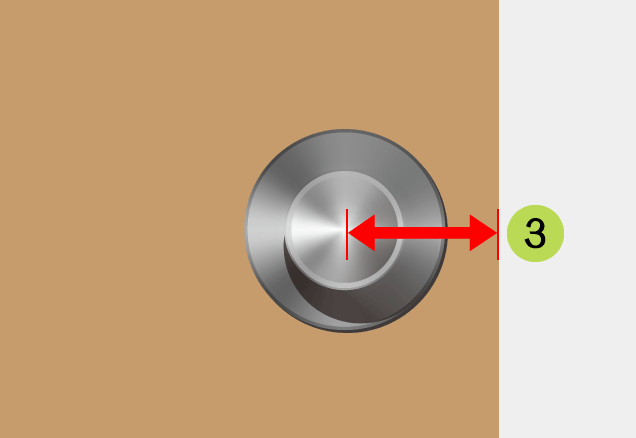

我々が「電子錠」と呼んでいるタイプは、既存の錠ケースは残しますが、デッドボルトを制御するシリンダーは取り除き、代わりに電源で動作する電子錠本体を取り付けます。

このため室外側に鍵穴がなく、施開錠に暗証番号やカードキーといったものを使用することから、カードリーダーを兼ねたテンキーがついています。

一方でスマートロックは既存のサムターンに本体を被せて使用するタイプが殆どですので、シリンダーが残ります。

スマートロックと呼ばれている電子錠の殆どがいわゆる「電動サムターン」で、この動力部分の制御をスマートホンでやっている、と考えて頂くと良いでしょう。

スマートロックはCandy House のセサミのように安価で機能もミニマムなタイプは6,000円ほどで購入可能ですし、Qrio Lock でも25,000円~あたりが相場です。

従来の電子錠でありながらスマートホンにも対応しているEPIC のFLASSAは33,000円~ですが、電子錠の場合はどんな機能が必要かによって価格が大きく変わると言えるでしょう。

結論: 失敗したくないならDIYよりプロによる施工

シリンダー交換は面付錠や一般的な掘り込み錠であれば、比較的かんたんでDIYでも可能です。

しかし、ドア厚が特殊な厚さであったり、特殊な錠ケースが使用されている、あるいは引き違い戸であるといった場合は、正しい部品を見つけること自体が難しいかもしれません。

特にドアノブ一体型のタイプは類似型がたくさんあるため、計測などをせずにホームセンターで商品を購入して来ないようにしましょう。

円筒錠、インテグラル錠ともに外見はそっくりですが、ドアの中に掘り込まれているものが全く違うため、間違った商品を買うと全く交換できないことになります。

我々のお客様のあいだでも特に多い「無駄な出費」の一例ですので、部品購入に自信のない方はぜひ鍵屋に相談して下さい。

防犯のための鍵交換ならキーレスキューサービスへ

勝手口には勝手口特有の脆弱性があり、それぞれの環境に適した錠前が必要です。

防犯対策にしても、とある勝手口で有効だったものが他の環境でも効果的かどうかはわかりません。

お住まいの戸建ての防犯性能を上げるための鍵交換をお考えで、どんな鍵にすればいいのかわからない、いくらくらいかかるのか心配だ、という方は気軽に鍵屋のキーレスキューサービスにご相談下さい。

弊社では鍵の知識に精通したスタッフが勝手口に適した錠前やシリンダーをご提案させて頂きます。

また、アフターサービスも充実しており、1年間の無料工事保証と無償商品保証が付いてきます(保証適用の詳細は弊社の保証基準によるものとします)。

年中無休で、出張費(緊急時以外のキャンセル)・お見積り費無料ですので、ぜひ気軽にお問い合わせ下さい。